晨光漫过淮水之畔,三汊河国家湿地公园内,一群白鹭掠过水面,翅尖划破薄雾,落在不远处一片岗地的草丛间。

这处岗地是安徽蚌埠双墩国家考古遗址公园的核心区。历时8年筹建,2025年6月,双墩国家考古遗址公园正式挂牌,向公众揭示了深埋数千年之久的淮河流域早期文明曙光。

双墩国家考古遗址公园航拍。高大伟 摄

双墩国家考古遗址公园航拍。高大伟 摄文启双墩

走进公园内的双墩遗址博物馆史前聚落展区,一幅“饭稻羹鱼”的远古生活图景跃然眼前:先民们依水而居,用蚌壳、石头、骨角磨制工具,将陶土烧制成碗、钵、罐,搭建起干栏式建筑,在岗地上晾晒渔获、追逐鹿群……这是考古人员通过出土遗迹和环境考古复原出的日常生活场景。

“双墩遗址最有价值的发现之一,是它完整呈现了一个早期定居聚落。”中国社科院考古研究所安徽工作队负责人张东说。

双墩遗址于1985年全国第二次文物普查时被发现,出土了大量具有鲜明特征的陶器、石器、骨角蚌器等。这里还发现了储藏坑与露天火灶,储藏坑内壁有明显的夯打痕迹,里面还残留着稻壳和菱角的遗存。考古分析发现,双墩文化时期已经形成“稻黍混作”的农业模式。

外红里黑的夹蚌陶在双墩最为常见。“这是双墩人创造性的发明,闪耀着史前科技之光。”张东介绍,先民就地取材,在陶土中掺入蚌壳碎屑,具有良好的高温导热性,内壁采用渗碳技术,起到良好的防渗作用。

双墩人还根据器物用途调配陶土用料,比如炊食器普遍采用夹蚌陶,盛储器用夹云母陶提升美观度、盛食器用夹炭陶轻盈便携。这些“复合工艺”和功能化设计理念,在同时期其他文化中不多见。

刻画美好

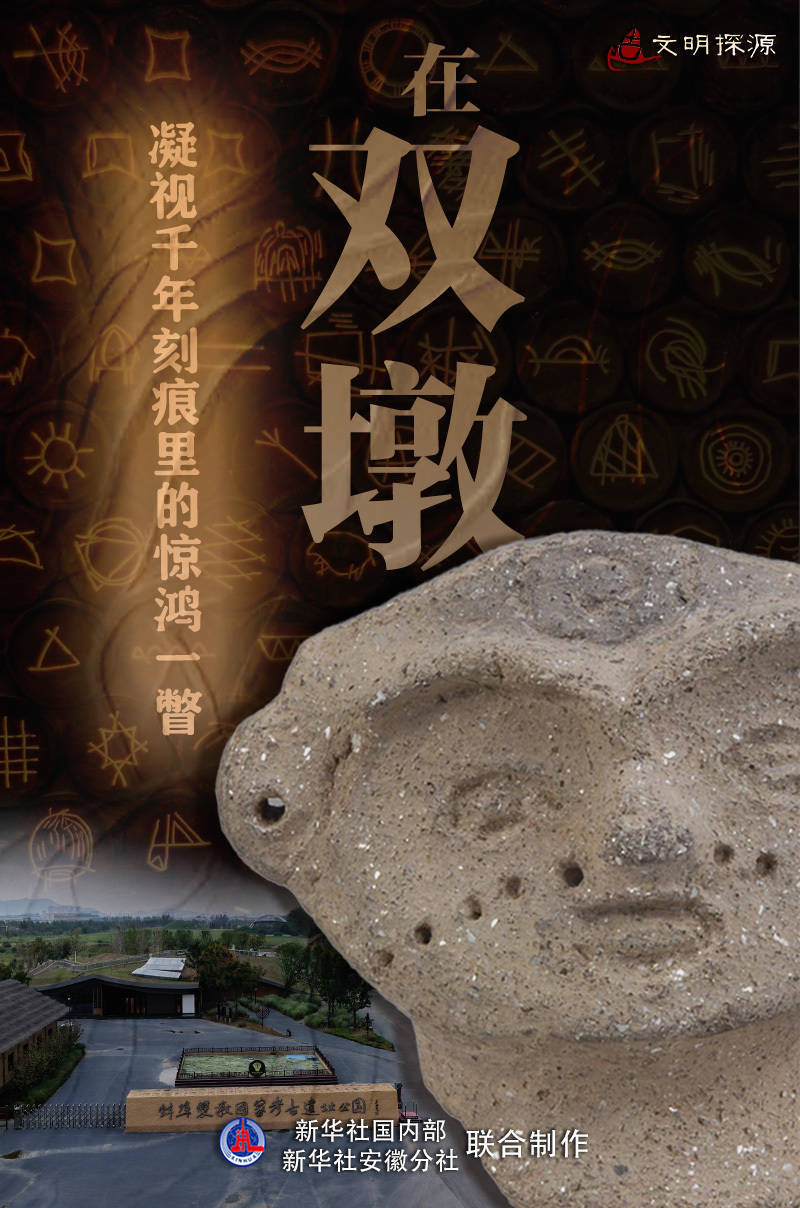

在双墩遗址博物馆核心展区,陶塑雕题纹面人头像静静陈列于聚光灯下。这尊高仅6.3厘米、宽6.5厘米的陶塑人像,通体泛着点点光泽。这类富含多种云母和石英颗粒的夹云母陶,在新石器时代陶器中非常罕见。

1986年发掘时,陶塑雕题纹面人头像从红烧土堆积中出土,是我国已知最早的陶塑人像之一。人像头部椭圆,五官清晰,眉骨突出,双眼圆睁,鼻微翘,人头像嘴角那抹若有若无的弧度,被誉为“七千年前的微笑”。

双墩遗址出土的陶塑雕纹面人头像。(双墩国家考古遗址公园管理处供图)

双墩遗址出土的陶塑雕纹面人头像。(双墩国家考古遗址公园管理处供图)“每次与它对视,都能感受到先民们的温度。”张东凝视着这件镇馆之宝,“它的表情不是程式化的,眼角微扬的细节里藏着微妙的情绪。”与同时期仰韶文化、马家浜文化等相比,双墩的陶塑人像更注重眉目刻画。

双墩人刻画自我,也刻画生活。遗址出土的600余件陶器上的刻画符号引人驻足。一枚符号形似正在行走的猪,可分辨出尖嘴和脊背上竖立的鬃毛;另一枚符号用简单线条勾画出鱼的形状,周围有渔网。“双墩人在器物底部留下或单独、或组合的符号,涵盖动物、植物、自然景观与生产生活场景,构成双墩遗址特有的文化内涵。”张东说。

在互动展区,游客们正在用手指在电子屏上临摹符号、猜测含义。“每个人都可以表达自己对符号的解读,每一次触碰都好像尝试与先民对话。”游客何女士说。

“根据目前考古发现,双墩的刻画符号是继贾湖刻画符号之后,淮河流域最具代表性的刻画符号,两者共同构成了淮河流域史前刻画符号的系统,在当时处于领先地位。”中国社科院学部委员王巍说。

这是双墩博物馆内展出的一件三叶花瓣形刻划符号。(双墩国家考古遗址公园管理处供图)

这是双墩博物馆内展出的一件三叶花瓣形刻划符号。(双墩国家考古遗址公园管理处供图)古国余韵

遗址公园内,两座9米多高的封土堆格外醒目,“双墩”也是由此得名。“一处遗址公园拥有两处国保单位,这在全国并不多见。”张东介绍,2006年至2008年的考古发掘证实,这里是春秋钟离国国君柏的墓葬所在地,出土青铜器上的“童麗”铭文,不仅印证了史籍中钟离国的存在,更揭开了这个记载寥寥的古国面纱。

双墩遗址博物馆内展示的春秋钟离国国君墓出土陶器。陈昂 摄

双墩遗址博物馆内展示的春秋钟离国国君墓出土陶器。陈昂 摄墓坑内18座象征山川的土丘、20条辐射状五色土带与千余陶土偶,构成“象天法地”的墓葬结构,彰显出先秦时期淮河中游独特的葬俗与宇宙观。

“墓顶放射线与双墩陶器符号惊人相似,可见淮夷族群的宇宙观从史前到春秋一脉相承。”双墩国家考古遗址公园管理处副主任陈卓说,钟离国葬仪融合周礼与淮俗,成为研究淮河文明演进的关键节点。

如今,多媒体展厅里的VR技术,让观众得以“走进”天宇般的葬仪场景。“我们要构建完整的文明叙事,而非单纯展示文物,用多元展陈唤醒古老文明。” 陈卓说。

“从前只当是‘二郎神担山’的传说,哪想脚下藏着我们双墩人的‘家底’。”双墩村村民姚运标说。姚运标如今是遗址公园的工作人员,负责园内基础设施维护巡检。村里不少村民也和他一样参与到遗址公园建设中。

据蚌埠市副市长吴永彬介绍,目前已建成双墩遗址发掘区8500平方米保护大棚,完成墓葬保护展示修缮及21800平方米保护展示工程,实现了对遗址自然与历史环境风貌的协同保护,重现原生环境风貌。

当白鹭再次掠过岗地,正在巡检的姚运标驻足凝望,“水鸟落在先民住过的地方停留,就像在替老祖宗守着这片岗地。”这也是他心中最美的景致。

策划:孙闻、李欢

记者:刘美子

海报制作:李欢

巨港配资,股票配资知识网,萧山股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。